全国共演“杨立贝” 打开尘封60年的“戏文记忆”

今年是中国共产党成立一百周年,《临场》今日开始推出“解密·红色档案”深度报道,通过解密具有重要意义的党史文本,还原那一段历史,并通过临安党史上重要亲历者、见证人和后代的讲述和回忆,重现临安血与火的红色史实。

![]() 记者/钱弘

记者/钱弘

刊于1962年第12期《上海戏剧》上的剧照 刘承延/摄

| 寻访:寂静小村叶坞里

从杭徽高速藻溪出口下匝道,向左转穿过涵洞,一条新浇筑的水泥路向里延伸,村子里十多户人家沿着山沟散落在狭长地带,这里就是天目山镇的叶坞里。外面是喧闹,里面是寂静,似乎所有尘封的故事就是从穿越那个涵洞而被翻开的。

叶坞里的乡村记忆里留存着一个几乎被人遗忘的名字,他就是被称为“民国告状王”的杨立贝。1924年,即民国十三年,偏僻的叶坞里出现了一个携妇将雏、挑着一担箩筐的逃难农民,他就是从天台来到这里寻找出路的杨立贝,一条破棉絮、一只锅子和破碎杂物便是全部的行当。当告别被旱灾、水灾、蝗灾侵袭的“上八府”,当离开再也无法生存下去的贫瘠故乡,对于杨立贝来说,叶坞里意味着寻找生活的新希望,他靠着同乡的帮忙,在山坞里搭建了一间简陋的茅草棚,开垦出了荒地,一家人才勉强安顿下来。

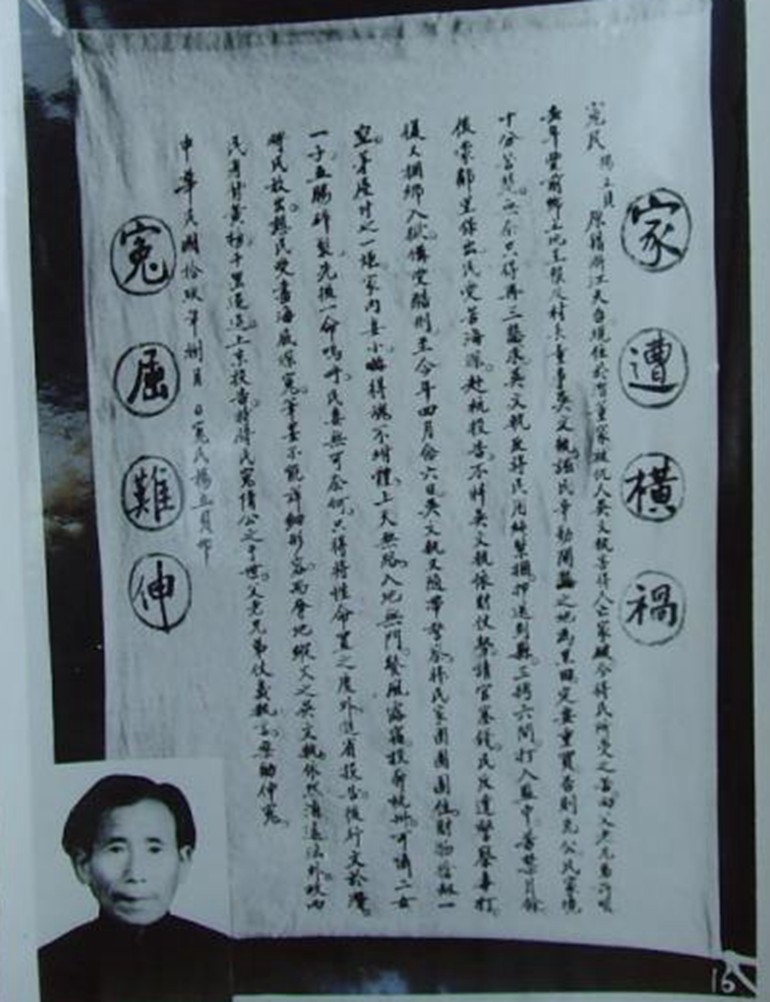

杨立贝南京告状身背的黄榜

但是落脚在叶坞里,并不是杨立贝告别旧生活的开始,当他开荒种地养家糊口,却遭到了当地地主吴文执的折磨,开垦出来的荒地因为“黑田”被没收,愤怒的杨立贝由此开始了漫长的告状之路:从於潜到杭州再到南京,杨立贝告状无果,家人也连遭厄运。1949年,四处流浪的杨立贝终于迎来了解放,他向土改工作队呈报了自己的冤案,吴文执被提起公审,杨立贝也分到了田地——1954年,72岁的杨立贝病逝。

这一段关于杨立贝的“冤案”写在王天一的“其人其事”中,这也是当时身为文化馆工作人员的王天一进行创作的素材。但是在叶坞里这个偏僻的小村里发生了什么,杨立贝到底是怎样一个人,似乎都随着时间的推移湮没在历史深处。

杨立贝立下的“血碑”

今年86岁的郑官富几年前举家从叶坞里搬到了镇上,他是还能回忆起杨立贝为数不多的老人之一。他记得小时候见过杨立贝,那时候的杨立贝留着民国发型,长发披散开来显得有些另类,“他家就住在水牛坞,他很少和人接触。”在郑官富的眼中,杨立贝是个少言寡语的人,但是他身上有着一股倔犟的脾气,无论是和吴文执的纠纷甚至冲突,还是三上法院告状,都凸显了他不甘于被欺压的本性,“那时他背着一捆草鞋,带着干粮,带着状纸,去南京告状。”去南京告状路迢迢,杨立贝没有犹豫也没有退缩,就像他从天台逃荒而来一样,他完全投入到“一个人的战斗”中。

作为个体的杨立贝,其传奇式的告状经历凸显的是怎样一种反抗精神?临安大收获旅游策划有限公司总经理盛中成记得小时候母亲就给他讲过杨立贝的故事,“母亲每次讲起都会流泪,因为她会想起自己同样的身世。”盛中成的母亲祖籍东阳,和杨立贝一样为生活所迫从“上八府”来到了藻溪,后来被送到邻村地主家做了养女,在“做死、饿死、打死”的生活中备受折磨,杨立贝的经历让她感同身受,“多亏后来藻溪解放了,才脱离了苦海。”盛中成从母亲那里得到线索,2014年曾造访过叶坞里,只是就像被封存的记忆一样,叶坞里早已物是人非:杨立贝开荒地所在的“水牛坞”变成了一片竹林,“燥壳田”已无踪迹,而那块“石碑”也已经被搬走了。

杨立贝开荒地所在的水牛坞已变成竹林 钱弘/摄

虽然如此,盛中成还是希望在这片寂静的山坞里重新发掘杨立贝,他现在正牵头申报天目山镇为“中国天目山故事创作基地”,杨立贝无疑是其中不该被湮没的传奇一章。同样有这个想法的还有热衷于临安文史的方芳,2017年他去叶坞里寻访过“杨立贝”,在那里他还找到了当年拍摄电影《血碑》时著名演员魏鹤龄体验生活住过的房子,爬满了老藤显得沧桑而厚重。叶坞里虽然寂静甚至于沉寂,这一部“来源于生活,高于生活”、烙有浓浓时代印迹的小戏已经沉浮成为了历史,但是,在他看来,就像那块厚重的石碑一样,“叶坞里,一个有故事的地方。”。

| 创作:自我突破新舞台

叶坞里是一个有故事的地方,杨立贝是一个有传奇色彩的人物,正是通过编剧王天一的笔,“杨立贝”从现实走向舞台,在九场近两个半小时的演绎中,不仅杨立贝的传奇故事变得更为立体和生动,而且这个被民间称为“告状王”的杨立贝在《杨立贝》这个红色文本中被赋予了一种不甘忍受欺凌、敢于反抗封建压迫的人格力量,他甚至成为一个时代从旧到新的蜕变象征。

1956年,当时参与到社会主义教育运动中的王天一被抽调至昌化赤石乡,作为文化馆的工作人员,王天一得到了一个任务,那就是将贫苦农民杨立贝的故事创作成越剧。他听说过杨立贝的遭遇,为了搜集素材,王天一去藻溪实地采访,当时杨立贝已经去世,他的子女也迁往了外地,他便召集村里的知情人召开了座谈会。几位农民谈起杨立贝的遭遇,无不义愤填膺,这对王天一触动很大,回来后王天一立即将杨立贝的不幸家史创作成了一首题为《血海深仇》的长诗,这首长诗之后刊于文化馆编辑的“社教”宣传资料上。

创作长诗仅仅是一个开始,王天一之后将杨立贝的故事改编成越剧,这对于王天一来说是一个巨大的挑战,他之前几乎没有看过越剧,当然更别说写越剧剧本了,但是杨立贝的遭遇久久萦绕在王天一的脑海中,“这个剧本是以杨立贝全家遭遇、三次告状这一条线索贯穿而成的。”根据杨立贝三次告状的线索,王天一将剧本定名为《三告状》,花费了半个月时间,一出共十一场的剧本终于写成了。剧本初稿完成,还需将它搬上舞台,当时的昌化越剧团就承担了该剧本的演出任务。

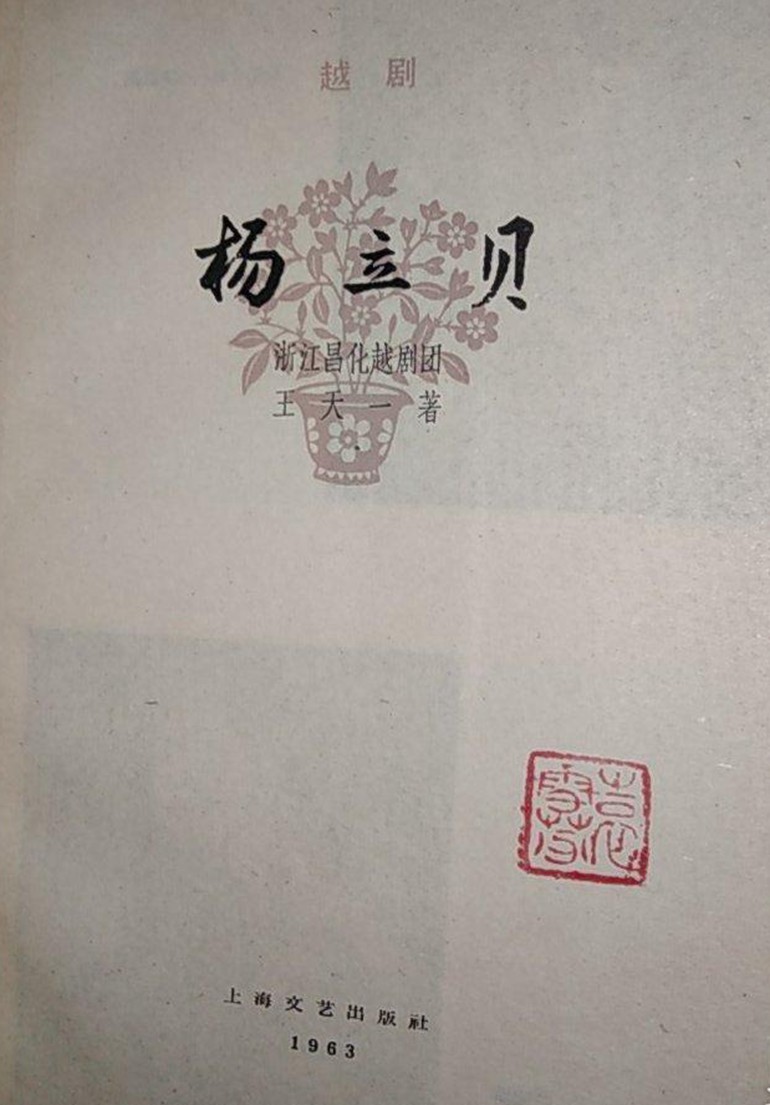

留有袁雪芬钤印的《杨立贝》剧本

昌化越剧团,原上海文华越剧团,1956年响应党的号召,成为支援浙江的八个剧团之一。当王天一完成剧本创作,整个剧团开始认真排练这部现代戏,在排练过程中,所有演员都按团长兼导演张湘卿的要求一丝不苟进行联排,但是在联排中,虽然大家记住了台词,但是感觉戏剧效果总是不理想,越剧门外汉的王天一和大家一起分析,认为感情不到位,效果不理想,很大一个原因是唱腔设计上陷于平淡,特别是到高潮之处时重点唱段的旋律无法带动情绪。为了解决这个问题,剧团从上海邀请了著名作曲家、戏曲音乐家刘如曾现场进行指导提升。

刘如曾来到昌化后,了解了剧团主要演员的嗓音条件,分析了流派风格,并着手进行了唱腔设计,通过他的亲自指挥和指导,使得这出戏在乐曲上大为提升。而在唱词、剧本结构等文本设计上,王天一却是自我加压,初稿写成花了半个月时间,但是王天一对剧本并不满意,在昌化越剧团排练过程中,他每发现一处问题便着手进行修改,边改边演,边演边改,一方面他积极吸取传统戏剧的表现手法,如“抱尸告状”、“南京诉榜”、“砸匾打神”等,就是向兄弟剧种借鉴而来的;另一方面,他将观众的观感体验作为评价好坏的标准,比如在结尾部分,“打神”这一高潮结束之后,在演出时有过杨立贝“上山寻儿”、“和儿子一起参加革命”、“分土地”、“烧田契”、“杨立贝领到土地证”的场面,也演出过“杨立贝送子参加抗美援朝”的场面……但是这几种不同的处理结果,在演出中都没有得到观众的认可,最后王天一根据观众的需求改成“审霸”,正是这一结尾的处理,才真正把旧社会、旧制度下的罪恶揭露出来,才真正塑造了一个敢于反抗并最终迎来新生活的鲜活农民形象。

“因为我过去没有写过戏,对越剧也是门外汉。通过《杨立贝》的写作实践,在党的领导和大家的帮助下,我在创作和修改过程中得到了极为宝贵的一课。”这是王天一1960年7月参加在宁波举行的全省第二届文艺创作会议时的经验介绍,就是在这一年的春节,由《三告状》最终改名的《杨立贝》在嘉兴专区现代戏会演中获得了剧本、导演、演员、舞台美术四项一等奖,这一荣誉的获得当然和刘如曾教授的指导、全剧团的努力分不开,但是更重要的是王天一倾注了自己的情感,从一个越剧门外汉到斩获大奖的创作者,《杨立贝》不仅是他塑造典型人物的一个越剧剧本,更是他在提炼出杨立贝精神中表达自我的“红色文本”。

“忠于党、忠于祖国和人民;实事求是,是非分明;为社会、为大众做有益的事。”《王天一传》的作者刘伯洪如此概括“王天一精神”,在他看来,这个和他相差30岁却成为“忘年交”的朋友身上有着一股不服输的气质,从上海德大绸缎当学徒到北上天津南下杭州创业,从加入特种兵文工团走上革命道路,到从无到有开展文艺创作,乃至后来发配到临安“西藏”,刘伯洪认为,在和中国共产党同龄的王天一身上,体现的就是历尽沧桑、受尽磨难之后坚守信仰的品质,而这种品质更是投射到《杨立贝》创作中,甚至,王天一就是另一个“杨立贝”,一个在权力面前敢于抗争的人,一个经历风雨一往无前的人,一个百折不挠最终找到希望的人,就如王天一对自我的评价:“历经沧桑磨难,至死不变信仰。胸怀赤心一颗,报恩人民与党。”

|演出:一炮打响上海滩

从1959年开始进行创作,到之后“丑媳妇见公婆”的公演,《杨立贝》终于从剧本走向了舞台:首演在昌化人民大会堂举行,三百多人成为《杨立贝》的第一批观众;之后到於潜、昌化各地农村演出,《杨立贝》也来到原型所在地的藻溪,得到了当地观众的叫好;1960年10月,昌化越剧团赴杭州演出,在胜利剧院首次演出《杨立贝》,并连演半个月,达到了一票难求的地步——而对于昌化越剧团来说,《杨立贝》在上海演出成为其高光时刻,也正是通过这一舞台,《杨立贝》走向了全国,成为当时炙手可热的现代戏。

上海首演地国联戏院如今变身为新世界 钱弘/摄

剧团是在1962年接到上海戏剧家协会发来的邀请函,那时候这出经过八次重写、七十多次修改的现代戏已经演出了一百八十多场,当接到来自上海的邀请函,剧团最终决定“回娘家”汇报演出——昌化越剧团前身就是上海文华越剧团,而且上海作为越剧的“成长地”,也是对《杨立贝》进行检验的更高舞台,所以当决定赴上海演出,剧团唯一的要求是:要在上海“一炮打响”!

上海演出地黄埔剧场 钱弘/摄

这是更大的目标,也是更高的要求。“足足演了四个月!”现在已经96岁的陈少芳躺在床上,她伸出四个手指,一下子打开了记忆的闸门,12岁进诸暨朱村越兴舞台学戏,不满20岁进入上海越剧界,30岁加入上海文华越剧团,陈少芳随剧团来到昌化之后扎根农村上山下乡为山区人民服务,而重回上海演出对于陈少芳来说成为一生不可磨灭的记忆——昌化越剧团启程来到上海演出,按照最初的计划,他们的演出时间是两个月,除了《杨立贝》,还有传统剧《萍娘》,但是当1962年11月20日开始演出《杨立贝》之后一发不可收,“档期”一再延长,在上海足足演出了四个月。

“后来每天演出两场,一场是白天场,一场是夜场,天天都是观众满座。”陈少芳出演的就是杨立贝,在剧中陈少芳成功地塑造了一个敢于反抗、意志坚强的贫苦老农民的形象,在白天晚上连轴转的演出中,陈少芳发扬了“杨立贝精神”,为观众奉献了精彩的演出,甚至当主演地主吴展成的演员裘宝宝生病时,她还要去“救场”,正因为如此,那段时间陈少芳声带充血生了小结,越剧“徐派”创始人徐玉兰见状,介绍她去医院看病,但是当病情稍有好转,立即投入到演出中。陈少芳的演出被上海戏剧界赞誉为“演活了杨立贝”,“杨立贝是她一生中的高峰。”她的学生吴益群如此评价越剧《杨立贝》在陈少芳戏剧人生中的地位,即使60年后,当陈少芳听到自己上世纪60年代录制的《杨立贝》“打神”选段,熟悉的旋律响起,她依然深情地演绎着杨立贝面对命运的不屈态度:“大雪纷飞风怒号,老天爷又降杀人刀。素英一死父凄凉,天目山上把儿找。……”仿佛她又站到了阔别60年的戏剧舞台上。

17岁进入越剧团的董明珠

担任《杨立贝》道具和布景的胡欣鹿在作画 钱弘/摄

在上海的四个月演出不仅对于陈少芳来说是记忆的一次复苏,对于剧团所有人来说都留下了难以磨灭的印记。现年85岁的梁红玉在《杨立贝》中出演的是杨素英,这个和父亲杨立贝一起去南京告状的女孩,身上一样有着不屈的性格,“诉榜”是她在剧中最重要的一出戏,对台词熟稔的她现在还能从容地背下来,说起60年前的往事,她印象最深的是那天晚上发生的一幕:两个半小时的演出结束,家在上海徐汇区的她正准备坐21路公交车回家,但是剧团叫住了她,原来上海宣传部的领导看了这出戏之后,要和剧团主要演职人员合影,于是她和陈少芳站在领导旁边,留下了那张珍贵的合影。而对于演出本身来说,梁红玉印象最深的是那些热情的观众,当演出计划即将结束,总是会传来观众热切的呼唤:“留在这里继续演!留在这里继续演!”

感受到上海观众热情的还有张维敏,和梁红玉一样,她也是土生土长的上海人,1953年加入上海文华越剧团之后就随剧团来到了昌化农村,在《杨立贝》中她扮演的是“狗腿子”金三,虽然是个反面人物,观众也非常喜欢她。她记得,起初剧团是在上海国联戏院首演,后来又转移到黄埔剧院,原因就在于黄埔剧院座位更多,可以容纳1200余观众。17岁时加入昌化越剧团的董明珠,在剧中饰演的是狗腿子、警察、群众等小角色,即使没有一句台词,演出时她也毫不松懈,每天除了两场演出之外,剩下的时间则练基本功,在上海演出时她印象最深的则是那些加座的观众,谢幕时由于底下掌声太过热情,主演只好在一次次重复谢幕中感谢观众的厚爱。

|轰动:全国共演杨立贝

“七年一出《杨立贝》,已非当年旧文华”,这是昌化越剧团在上海演出时一位资深评论家对《杨立贝》作出的评价,从1956年离开上海深入昌化农村,到1962年冬重返上海滩,这七年对于越剧团来说,是一次蜕变,而这种蜕变所体现的就是深入山区、吃苦耐劳、自力更生的可贵精神,在四个月的演出过程中,上海戏剧界对昌化越剧团取得的成绩以及《杨立贝》这一出现代戏给予了高度评价,《杨立贝》逐渐形成的影响力从上海媒体报道的细微变化中可见一斑。

“演活了杨立贝”的陈少芳

《新民晚报》在1962年10月27日二版中率先发布昌化越剧团来上海演出《杨立贝》的消息,11月20日剧团正式开演《杨立贝》时,《解放日报》和《文汇报》也做了简短的报道;之后《新民晚报》在11月24日报道了昌化越剧团为山区农民送戏上门的通讯,“现在,她们到上海来作汇报演出,剧团不在农村,可是她们跟山区人民仍然心连心地靠近在一起。几天之前,她们还收着一份来自浙江昌北公社的礼物——一个装满小核桃的邮包。”《文汇报》也推出了《昌化越剧团在浙江山区扎根》的报道,媒体的视角延伸到剧团背后的故事,“昌化越剧团送戏上山,演员们提出了‘不怕山高,不怕路远,送戏上门,心比山高’的决心,以无比热情对待上山下乡。”

随着《杨立贝》在上海持续走红,11月29日的《新民晚报》在二版头条向观众推荐了“激动人心的《杨立贝》”,认为这是一出“具有主题明确、人物鲜明、戏剧性强等特点的优秀现代剧目”;《解放日报》则全文刊载了王天一的文章《杨立贝的真实故事》,还配发了作者“拾风”的评论《永不能忘记的历史》;《文汇报》对11月28日上海文艺界召开的关于《杨立贝》座谈会进行了报道,“人们认为这个戏主题鲜明,情节动人,人物突出,演员以饱满的政治热情和朴素的表演,塑造了农民形象。这是值得上海越剧界学习的。”当剧团在上海完成了四个月的演出任务,《文汇报》刊发了陈少芳撰写的文章《在演<杨立贝>中所得到的》,介绍了一个演员的创作观:“在杨立贝的故乡,在日常生活中,我经常注意与杨立贝年纪相仿的农民,他们在行路、说话等方面的姿势和神态,并和他们一起劳动、聊天,这样,使我演起来像一位农民。因此,我体会到如果没有生活,就没有艺术,生活确确实实是艺术的源泉。”而当剧团离开上海之后,《文汇报》又在读者来信中刊登了顾承德的文章《想念<杨立贝>》:“越剧现代剧不论是过去还是现在,都有成功的例子。《杨立贝》就是一个近例。我相信本市越剧界也会迎头赶上的。”

饰演杨素英的梁红玉 钱弘/摄

饰演金三的张维敏 吕静怡/摄

从最初简短的消息到后来长篇的通讯,从推荐《杨立贝》到想念《杨立贝》,上海媒体的报道表达了观众的心声,也间接反映了《杨立贝》在上海的受欢迎程度——四个月里,《杨立贝》在上海演出130余场,观众12万多人次;期间,建台只有四年的上海电视台对《杨立贝》进行了转播;上海广播电台邀请王天一和陈少芳去电台录制节目;剧协上海分会召开《杨立贝》座谈会,包括胡野擒、石景山、张桂凤、钱妙花、伍黎、张渔等在内的二十余位上海文艺界人士赞扬《杨立贝》……而回到浙江的昌化越剧团继续在农村巡回演出,《杨立贝》已经名声在外,它更是得到了中央的肯定,1963年9月,剧团接到通知要去杭州演出,这次演出地点在西湖饭店礼堂,是为时任中央宣传部副部长周扬、文化部副部长夏衍所作的专场演出。在观看《杨立贝》之后,两位部长都肯定了《杨立贝》是部好戏,并提出了宝贵的建议,在演出结束后半个多小时的座谈会上,周扬和夏衍希望剧团再接再厉,写出更好的剧本。

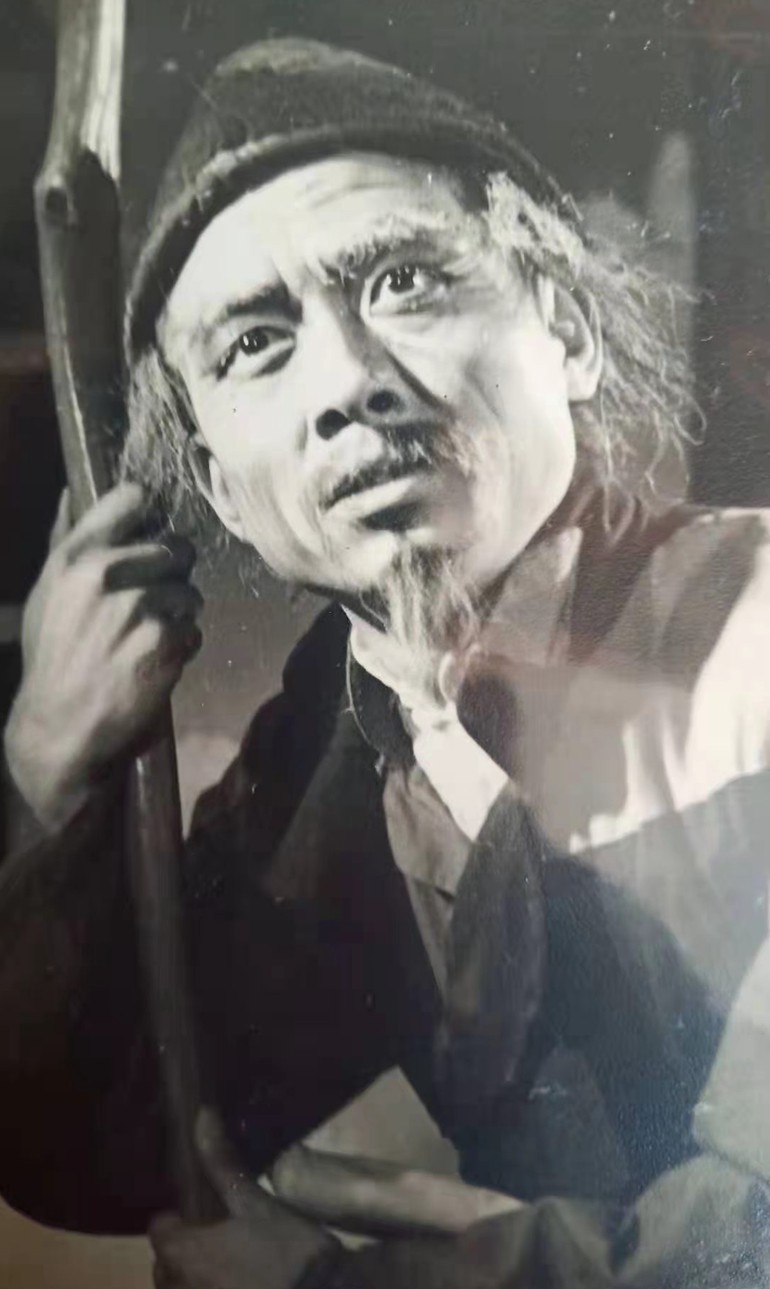

《杨立贝》的影响力与日俱增,并逐渐演变成了全国级的“杨立贝现象”:上海越剧院实验剧团根据王天一的剧本赶排了《杨立贝》,由新中国第一代老生张国华饰演杨立贝;这一年,上海文艺出版社出版了《杨立贝》剧本单行本,公开发行以飨读者;秋天,浙江越剧二团对《杨立贝》进行了改编,取名《血榜记》,由梁永璋饰演杨立贝,在浙江共演出一百多场;评剧、秦腔、柳琴戏,锡剧、扬剧,婺剧、川剧、曲剧、沪剧、吕剧等诸多地方戏纷纷搬演《杨立贝》;1963年京剧大师周信芳开始将此剧改编成京剧,自己出演杨立贝一角,其中《诉榜》一折,他背着黄榜,背对观众,通过细微的颤抖动作,传递悲愤的情感,收到此时无声胜有声的效果,在《打庙》一折戏中,则用传统的舞蹈步法,如麒派的倒步、蹉步,用得恰到好处,其悲愤之状,无以言说,富有极大的艺术感染力,1964年彩排时,赢得满堂喝彩——后来由于历史的原因,杨立贝没演成,留下他一生的遗憾;1964年的田汉来到苏州,当他看到街头《杨立贝》的演出广告,深有感触地说了一句:“要发扬杨立贝的精神。”上海天马电影制片厂将《杨立贝》改编成电影搬上银幕,包括魏鹤龄、上官云珠、李宝罗、梁明、陈述等一批艺术家演绎《血碑》……

|延伸:“杨立贝现象”和越剧改革实践

历史选择了杨立贝,《杨立贝》见证了临安越剧的辉煌历史。“杨立贝”之所以在全国范围内成为一种文艺现象,一方面是主题契合当时的政治需要,观众的眼泪和掌声,是戏文内外产生的共鸣和呼应。而另一方面,作为一出现代戏,《杨立贝》在情节结构上更有极强的文本创造性。

陈少芳饰演的杨立贝

曾任中共上海市委文艺工作委员会艺术组副组长、中国戏剧家协会上海分会工作委员会副主任、副秘书长的钱英郁在《杨立贝》走红上海滩时,所思考的是:“究竟是什么东西吸引了观众?”他认为这部戏除了在政治倾向和深入生活这两点上需要予以推荐和颂扬之外,更重要的是它将革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式结合在一起。《杨立贝》选取的是一段惨绝人寰的雇贫农悲剧作为戏剧素材,通过告状向地主进行抗争,说明这种抗争既具有斗争性,也是一种幻想,“斗争是主导的东西,幻想是次要的东西。这样就体现出来旧社会中老一辈农民的典型性格。”具体到《杨立贝》的剧情结构,第一场《夺地》直接呈现了杨立贝的悲剧生活,从阖家团聚、同庆丰年的欢乐氛围中,突然发生地主夺地、杀子、伤女的惨剧,顷刻间就把杨立贝推向不抗争即死亡的绝境中,钱英郁认为,这个开端开得眉目清楚而生动,有“凤头”之致,是在悲剧阶梯上迈出了最初的一步。而《打神》一出,钱英郁认为“这犹如奇峰突起”,杨立贝彻底抛弃了幻想,从个人挣扎、盲目复仇的意识中觉醒过来,“悲剧进展借此推波助澜,又大大借题发挥,使剧情达到悲怆的顶峰,较好地体现了全剧的最高命题。”

“看了《杨立贝》,谁都承认这是一部难得的好戏。戏,好在哪里呢?”寒英在昌化越剧团还在上海演出《杨立贝》时,也提出了这个问题,她发表于1962年12月的《谈越剧<杨立贝>》中认为,“《杨立贝》的结构紧凑,戏写得干净利落,在应该尽情发挥之处丝毫不吝啬笔墨,在艺术形象处理上爱憎分明。”《夺地》单刀直入挑开了农民和地主之间不可调和的矛盾,《诉榜》形成的全剧高潮,使杨立贝的思想发生了重要的转折,而《打神》则是在高潮的延续中,“完成杨立贝这一人物形象最后的最有力的一笔”,所以她得出结论,“下了苦功才能出好的现代戏。”

对《杨立贝》情节结构的分析是对于文本的一次解读,实际上60年前出现的“杨立贝现象”在某种程度上也助推了中国越剧改革的步伐。昌化越剧团之后,全国搬演或者改编《杨立贝》比较成功的有两个剧团,一个是上海越剧院实验剧团,他们在1963年赶排了《杨立贝》,无论是剧本还是剧目名称,都几乎没有改动,张国华饰演杨立贝;另一个是浙江越剧二团,就在当年秋天他们将《杨立贝》改编为《血榜记》,饰演杨立贝的则是梁永璋——上海和浙江的越剧团搬演或改编《杨立贝》,并非仅仅是“蹭热点”,而是与时俱进进行着一场越剧改革:如何振兴和发展男女合演。

最初的越剧叫“的笃班”,也叫“小歌班”,那时都是男人们的天下,在旧时,女人是不能出头露面的,百年越剧源头的戏台上,没有一个粉黛女子的倩影;而在越剧成熟期,女子越剧成为主流,大多数人印象中越剧就是讲述莺莺燕燕、才子佳人、缠绵悱恻的故事;解放后的1952年,周恩来在第一届全国戏曲观摩演出大会时指出,过去是封建社会,男女不能同台演出,现在是新社会,戏曲必须表现现实生活,男女合演是历史的必然。男女合演不仅打破了封建社会男女不同台的陋习,而且和女子越剧在艺术风格上形成了刚柔并济、完美互补的局面,拓展了越剧题材和表演的力度,给越剧带来了不一样的艺术表现力和舞台风貌。

张国华饰演的杨立贝

梁永璋1956年进入剧团,一年之后浙江越剧二团成立,成立后的越剧二团就着力于推进越剧男女合演,并成为全省越剧男女合演的示范剧团。1963年,梁永璋在《血榜记》中扮演杨立贝,就是男女合演的一次实践,他现在还记得当年在全省越剧会演中,和陈少芳分演不同的杨立贝,也一起在人物塑造方面进行了交流和切磋。上海越剧院实验剧团的张国华记得昌化越剧团在上海演出《杨立贝》的盛况,他盛赞这是一出“有生命力的戏”,1963年他出演杨立贝当然和浙江越剧二团一样,更多是在探索和实践男女合演。作为新中国的第一代老生,张国华见证了上海越剧的改革步伐,1959年,上海越剧院成立了男女合演实验剧团和青年越剧团,为演现代戏翻开了新的一页,虽然上海以建团的方式全面推进男女合演比浙江迟了两年,但是这两个剧团一样成为当时推动越剧男女合演的践行者。

从昌化越剧团演出的《杨立贝》,到上海、浙江的越剧团改编的《杨立贝》和《血榜记》,原创和改编的不同文本,女子越剧和男女合演的不同风貌,恰好形成了越剧改革的一个缩影。“你恶火烧身死得惨,我欲哭无泪泪已干……”这是张国华在《杨立贝》中的唱词,和饰演杨素英的姜佩东对唱的这一段男女合演,张国华认为是“最满意、最理想、最舒服”的一段,它凝结着男女对唱长期积累的情感因素,所以他说,男女合演最重要的是男声唱腔上的融合。当初为了在唱腔上有突破,张国华花了三年时间钻进上海越剧院资料室里,将里面一千多张兄弟剧种的唱片全听了个遍,之后又花了一年半时间到对面的上海图书馆唱片室里学习唱腔,他说:“一段好的唱腔,一段能流传下来的唱腔,它一定是情和腔结合得最好的,以情带腔,以腔传情,只有男声不断吸收各种唱腔,才能在男女合演中达到对唱的融合,才能让观众从不爱听到要听再到爱听。”

《杨立贝》创造了昌化越剧团乃至临安越剧历史的辉煌,但是不管是产生“杨立贝现象”的辉煌期,还是受到政治影响的沉寂期,甚或之后的重建期,临安越剧似乎一直没有走向男女合演这条改革之路,钱金焕15岁时进昌化越剧团,当时只有他一个男演员,师从张湘卿,也学老生,但是他几乎没有真正登台进行男女合演;1971年进入临安越剧团的钱林森,是最后一代“杨立贝”,但是在他看来,当时复排《杨立贝》仅仅是为了纪念,“怀旧版”的推出是一种情感意义上的寄托,这出戏当时基本没有公演。作为男演员第一次扮演杨立贝,在钱林森看来,也并非是男女合演的探索,他更愿意将当时的演出形式命名为“男女混演”。经历了女子越剧的重演、“小京班”的改革,“艺训班”的招生,临安越剧虽有过一段时间的热闹,但是男女合演一直没有成型。不要说越剧改革的探索,当《杨立贝》时的辉煌不再,临安越剧更在困境中逐渐走向了衰落,“临安越剧到目前这种状况,实在可惜啊。”曾经担任《杨立贝》道具和布景的胡欣鹿,不无遗憾地说。

越剧和其他剧种一样,面临着严峻的挑战,越剧要再度振兴、崛起,唯一的出路是根据今天的现实条件、观众需求继续深入改革,而实际上,60年前,无论是王天一超越“越剧门外汉”的身份定位而进行的自我革新,还是以陈少芳为代表的剧团演职人员扎根农村体验生活积累的宝贵经验,昌化越剧团在《杨立贝》的创作和演出中就不断实践着越剧创新的理念,他们从生活这个大舞台出发,从人物和剧情的需要出发,合理地运用传统手法,使程式融化于人物塑造之中,既有浓郁的生活气息,又具有戏曲的特色,这是一代艺术家的努力探索,这是越剧改革积累的宝贵经验,这是时代刻写的永恒记忆。一部《杨立贝》,一段改革史,戏内戏外的精神永远值得越剧传人们敬仰和继承!